Heureux qui comme ces happy few firent un beau voyage avec « Loving Wallada ».

De fait propédeutique et initiation à l’ode, voire à l’épopée, c’est un film de remémoration, en forme de pulsion de vie. Il est le plus récent de Nacer Khemir et rappelle, par les temps qui courent, un propos d’introduction de Victor Hugo sur l’art et la science dans son « William Shakespeare« . « Force gens, de nos jours, volontiers agents de change et souvent notaires, disent et répètent: La poésie s’en va. C’est à peu près comme si l’on disait: Il n’y a plus de roses ».

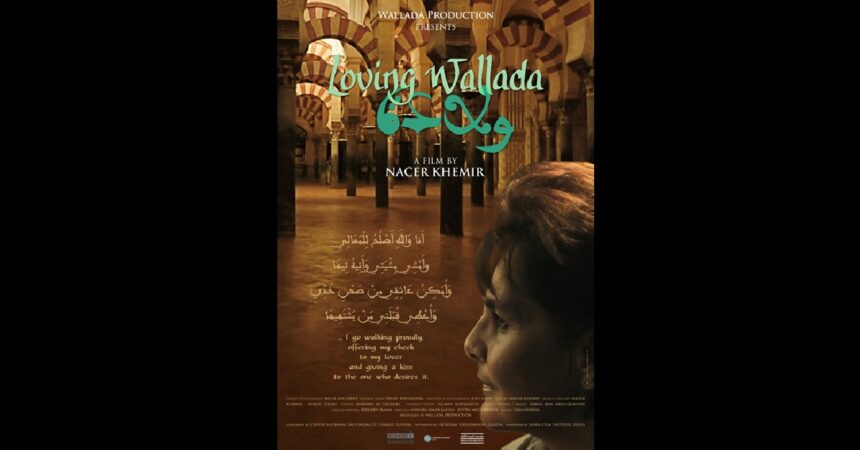

L’unique projection à l’écran se donnait au Pathé de Tunis au lendemain de la Journée internationale des femmes. Ce fut l’occasion, rarissime, de voir une œuvre du poète-philosophe tunisien du cinéma. Dans une recherche des traces de cette poétesse contemporaine, à Cordoue, de Ibn Hazm, l’auteur de Tawk Al Hamama.

Est-ce ainsi un retour à son autre film, « Le Collier perdu de la colombe »? Une des déclinaisons de sa trilogie, constituée aussi de « Bab’Aziz, le prince qui contemplait son âme » et des « Baliseurs du désert », répertorié en 2017 dans les Classiques du cinéma mondial par la Biennale de Venise? En réalité, ce qui revient, décidément, c’est la question de la perte. De quoi? De repères.

L’An Mil, Byzance et Cordoue

D’entrée, pour situer par contrastes le moment Wallada, ce sont des images arides projetées avec une voix à la mesure d’un extrait du « Temps des cathédrales » de Georges Duby. Dans cet Occident moyenâgeux de l’An Mil faisant face à Byzance et à Cordoue, ces resplendissements d’empires.

S’y retrouver, et ce documentaire-fiction en fait don par des témoignages d’éruditions à portée de tout un chacun, c’est reconnaître qu’il y a, selon cette formule singulière, un Père-dû.

Reconnaissance due là à une femme, princesse hors-normes, la poésie chevillée au corps. C’est qu’elle-même, fille unique du calife Al Moustakfi, est une éminente représentante culturelle des derniers Omeyyades. Cette famille de témoins et d’acteurs depuis l’origine des premiers siècles des conquêtes et des établissements musulmans hors d’Arabie.

La disparition inexorable de leur règne est transposable à l’effondrement, dans le tumulte, d’une noblesse raffinée dans « Le Guépard » de Visconti. Et n’a de sens qu’en miroir de la célèbre réplique de lucidité dans le déclin: « Ensuite, ce sera différent, mais pire ».

Grande dame libre de Cordoue, d’où, incarnant un antécédent historique d’Aliénor d’Aquitaine, Christine de Pizan et Marguerite de Navarre, Wallada, patronyme d’elle-même, donne vie de Salon aux esprits du temps.

Mais, à la différence d’Alexandre le Grand, cette légende n’a pas la fortune d’avoir une succession de Ptolémée-Pharaons revenant sur ses pas de bâtisseur pour faire ce que l’historien André Bernand nomme Alexandrie la Grande. Au contraire, la société des lettres, confite, la passe à la trappe de l’Histoire, palimpseste au profit de son amant Ibn Zeydoun, par elle répudié.

Wallada, l’ultime lune

C’est pourtant, pour dire au féminin, ce qu’on dit d’André Gide et de son pouvoir avec la NRF, une contemporaine capitale. Le resurgissement de son époque dans « Loving Wallada », un amour confondant de Cordoue, est aussi homothétique du documentaire « Césarée » de Marguerite Duras. Il y évoque Bérénice, tirée de Racine, mais au nom de Reine incorporé et fusionné avec cette ville-titre, lieu de sa répudiation par Titus-le-criminel.

A ceci près également que, plutôt que la seule scansion d’un poème en résonance avec les paradoxales sculptures des Tuileries, c’est, l’on est chez Ziryab, également la musique, intermittente, orchestrée par Feriel Bouhadiba, qui accompagne les vues des pierres antiques et, clin d’œil donquichottesque, des moulins à vent sur les terres de l’ancienne cité impériale de rupture d’avec Bagdad l’Abbasside, Al Zahra.

Et la corne d’abondance est emplie de fleurs. C’est Noura Saladin qui joue la fiction de voyager en quête de Wallada. Son empreinte est indélébile. Comme y fait référence Proust pour métaphoriser les ressorts de l’oubli. C’est-à-dire ce qui ne passe point selon Walter Benjamin, en réalité, en dépit de l’apparente absence de cet amer, phare littéraire andalou guidant la navigation mémorielle, le sceau postal fait foi.

Dans les rôles de Receveurs de La Poste consciencieux de la transmission du message oblitéré, tour à tour interrogés par l’enquêtrice, on ne compte pas moins que: Nasser Rabbat, historien, professeur et directeur du programme d’architecture islamique de l’Agha Khan au MIT américain; la romancière espagnole Mathilde Cabello, auteure de « Wallada, la ulltima luna »; Gabriel Martinez-Gros, professeur d’histoire, au sens occidental: médiévale, du monde musulman à l’Université Paris X, et qui a traduit Ibn Hazm; Salah Stétié, écrivain et poète libanais de langue française, un esthète amène; et André Miquel, illustre Lecteur, et interprète, avec feu Jamel Eddine Bencheikh, des Mille et une nuits.

En quête d’un rêve oublié

Autant d’observateurs lumineux d’une période révolue, certes. Et dont la méconnaissance résolument antimoderne par notre temps ainsi privé d’une réinterprétation du désert infini des textes est prise en défaut par antithèse de Nacer Khémir.

Le cinéaste rend hommage à la base omeyyade d’Andalousie, rescapée de Damas dans l’exil, de notre ancienne éducation. C’est-à-dire l’élévation aux humanités. Le manque de cet imaginaire aux richesses inépuisables est palpable si l’on mobilise corrélativement le titre d’un film de Godard: « For ever Mozart », un nom post-Renaissance qui retentit à jamais dans les âmes occidentales.

Dit autrement, chez nous autres, faut rêver Wallada. Mais que de temps perdu! Retrouvé? C’est là quand? A Carthage? Clap final: un écran blanc.